读罢蒙古族作家陈晓雷发表在《民族文学》2024年第9期的小说《琴河流过草原》,被作家营造的诗意氛围深深感染。这是一篇反映草原教师生活感情的优秀作品,根据小说的写作方法,可以称之为“意境小说”。

形神兼备的艺术形象

《琴河流过草原》的艺术魅力,主要来自李加老师这一形象的立体丰满、形神兼备。他是20世纪70年代生活在草原的中学教师的典型形象。

从生活方面看,李加老师是一个血肉丰满、栩栩如生的“小人物”,是一个热爱家乡、感情丰富、多才多艺的普通人。他一生从事基础教育工作,没有辉煌的业绩,也没有获得过任何奖励。他的价值不在于他者的认可,而是体现在立足本土、勤奋耕耘、以身示范,培养出了懂草原、爱家乡、事业成功、有人文情怀的好学生。感情方面,他和斯琴志同道合、情趣相投,可斯琴后来远走他乡,空留李加遗憾忧伤。后来他结婚又离异,带着女儿生活,晚年寄居女儿家,晚景凄凉。李加的失落,有来自人性层面的爱而不得,更有来自更深层次的情感失落。斯琴的离去,对他而言不仅是失去女友,更是琴瑟和鸣的琴弦的折断。他失去了知音,热爱草原的情怀无处倾诉。

从职业角度看,李加是一位热爱本职工作、教育有方、用心培育学生的优秀人民教师。他物质生活贫困,但对学生有求必应。联欢会上,他用二胡潜移默化影响学生,“全班同学被李老师的琴声陶醉了”“我们的心都奔跑到草原上,有绿草、有鲜花、有马儿跑、有云儿飘、有鸟儿叫”;他充分调动起学生的情感和想象,让学生对音乐产生兴趣,这是学生们最初的审美体验。“我”钢笔字写得不好,李老师把一本小说草稿给“我”,让“我”照着练字。也就是通过翻阅这本小说草稿,“我”发现了李老师与斯琴老师初恋的秘密。

“我”的形象特征是勤奋好学、才情出众、心怀感恩,是在李加老师精心培育下成长起来的作家。“我”第一次去李老师家,就对玻璃油画和二胡产生了兴趣;“我”着迷于老师的字体,斗胆去老师家借出小说草稿,每日临摹;“我”被老师的自拉自唱吸引,缠着他教“我”拉二胡。正因为遇见良师,“我”的艺术天分才得以被发掘。日后“我”也念念不忘恩师,时隔30年,“我”出新书还想着给老师寄去一本。

作家综合运用了语言、动作、心理、细节描写等多种方法塑造人物形象,还从环境入手,探究了人物命运及思想性格形成的社会原因,既展现了人物丰富的精神世界,也表现了人物复杂的思想感情。

情景交融带来的意境美

“文贵远,远必含蓄。”《琴河流过草原》的另一个显著特征,就是诗美意境。小说中的社会环境描写和自然景物描写,共同形成了小说的自然人文生态系统,对凸显主题、刻画人物起到了烘托和映衬作用。

琴声传达心声,小说最巧妙之处就在于把“琴音”和“心声”融合在一起,流淌成一条蜿蜒的人文之河。“琴声心语”首先表现为家国大爱:在联欢会上,全班同学合唱《东方红》,那日娜领舞《我爱祖国大草原》,李老师二胡独奏《草原上升起不落的太阳》,李老师讲授毛泽东主席诗词《蝶恋花·答李淑一》。这些爱国主义内容,对学生产生了积极影响,也突出了作品的时代风貌。

故乡之爱和对蒙古族传统文化的传承,主要表现在李加与斯琴的“二胡的故事”,以及李加与那日娜的“琴歌和鸣”。李加对二胡情有独钟,经常自拉自唱,因为他内心埋藏着对斯琴的爱与思念。李加第一次去斯琴宿舍,斯琴满含深情拉了一曲二胡曲,她进入了“辽阔的境界”,而他“被陶醉了”“流泪了”,两颗年轻的心撞击出了火花,草原音乐让他们的情感世界产生了共鸣。斯琴离去后,李加经常来到河畔拉琴,那条自然的小溪便有了感情、有了文化,有了奔流不息的历史内涵。这条蜿蜒流淌的“琴河”贯穿全篇,成为小说真正的主脉。

在班会上,那日娜“深情地用蒙语唱了一首当地蒙古族民歌《驼妈驼羔对话歌》”。她的表情从平静、严肃到忧伤,“两行亮晶晶的泪像雨后草地的溪水,无声地漫出来”,“我第一次感受到忧伤融入民歌的魅力”。音乐这种游鱼出听、余音绕梁的艺术魅力,悄然拨动了学生们的心弦,使他们懂得了生命的美好和民间文化的魅力。全班野游时,李老师坐在柳树倒木上,独自拉着二胡,那日娜走来,轻轻靠在李老师身边,唱起那支忧伤的歌,琴声与歌声融合在一起:“河岸的歌声,飘向草原,飞向远方。”

作家淋漓尽致地抒写了草原景物,对表达人物心情、渲染环境气氛起了重要作用。草原上的“嘎洛图”,水草丰沛、天鹅翩跹、大雁起落,溪水唱着歌流淌,一派原生态的自然风貌。李加、斯琴、那日娜和“我”,就是在这样的环境里养成了人与自然相融合的观念,懂得了人的渺小,对大自然心存感恩。

小说景、情、人合为一体,“野游”一节最为抒情。太阳西坠,李老师拉着曲子,“那优美的琴声,让人异常心醉”,“悠悠恋恋,缠缠绵绵,恰好同银光闪亮的河畔、金褐色的远山、橄榄绿的草原,相依相融”。这是一幅美妙的原野风光图,是醉人的牧歌场景。在这里,作品完成了诗意描写,也完成了主题表达,产生了独特的美学价值。

人物关系和情节设计的精巧

作家用艺术思维对生活素材进行了精心提炼和加工,确立主题思想、设置形象体系、安排结构布局,使小说很好地完成了生活素材到艺术作品的转化。

小说题记引用了呼伦贝尔蒙古族民歌,既划定了人物活动的环境背景,也布设了人物成长的文化场域。小说以倒叙开篇,交代了人物关系,铺垫了后续情节。作者以“我”的观察与感悟为叙述主线,展开对主要人物的描述,同时使用“他者”的叙述视角,从不同角度呈现主人公的不同面貌。

小说对人物形象的设计主次分明、错落有致。李加老师的外形、心理、性格,都得到了充分展示,次要人物如两位女性的出场,也各有设计。斯琴的出场和李加对她的思念与呼唤,是在李加的小说草稿里,是过去时;那日娜的出场和李加对她的特殊感情,是在现实中,是现在时。斯琴是美丽的梦,让李加留恋;那日娜是身边泉水,滋润李加干涸的心灵。李加与两位女性的感情线索忽隐忽现,相辅相成。斯琴出现在“小说的草稿里”,这是作家找到的一种新的叙述方式,是一次成功的尝试。斯琴和那日娜一个藏在幕后、一个走到台前,形成如影随形的复沓效果,起到了加重感情、分明层次、加强节奏的作用,营造了小说浓厚的情感氛围。

小说还使用了对比和衬托手法,描写了斯琴、那日娜与冯竹三位女性不同的性情和生命色彩,呈现出作家较强的刻画人物的艺术功力。斯琴的生命色彩是红色,她是冬季的红梅,坚韧挺拔、傲然绽放,心怀大爱,勇于抉择。两人在精神层面深度契合,可谓灵魂伴侣。那日娜的生命色彩是蓝色,她是草原娉婷袅娜的马兰花,亭亭玉立、单纯深情,是“爱的使者”。相比之下,冯竹的生命色彩是灰色的,她仿佛一支灰毛风铃草,狭隘、冷漠、妒忌,人生没有寄托。三位女性有其各自的选择与生活轨迹,其命运走向及结局,符合过程规律和内在逻辑,底层逻辑便是她们的理想信念、思考方式、价值观念不同,决定了她们不一样的情绪反应和行为习惯。

作家还精心设计了小说结尾。“我”去给李老师还小说草稿,李老师没有收,让“我”拿着继续练字;他还把二胡送给“我”,让“我”买一根琴弦换上。老师与学生的承袭关系至此达成,老师的理想和生命将在“我”这一代延续。这种延续一脉相承、浑然一体,尤其是“换弦”的提示,意味深长,指向未来,暗示着青出于蓝而胜于蓝,新生力量必将在汲取前人经验教训的基础上获得更高的能力和成就。

总之,《琴河流过草原》结构精巧、情感浓烈、真切自然、意蕴深远,体现了一定的艺术价值和审美价值。(蕴 藉)

(作者系呼伦贝尔学院教授)

-

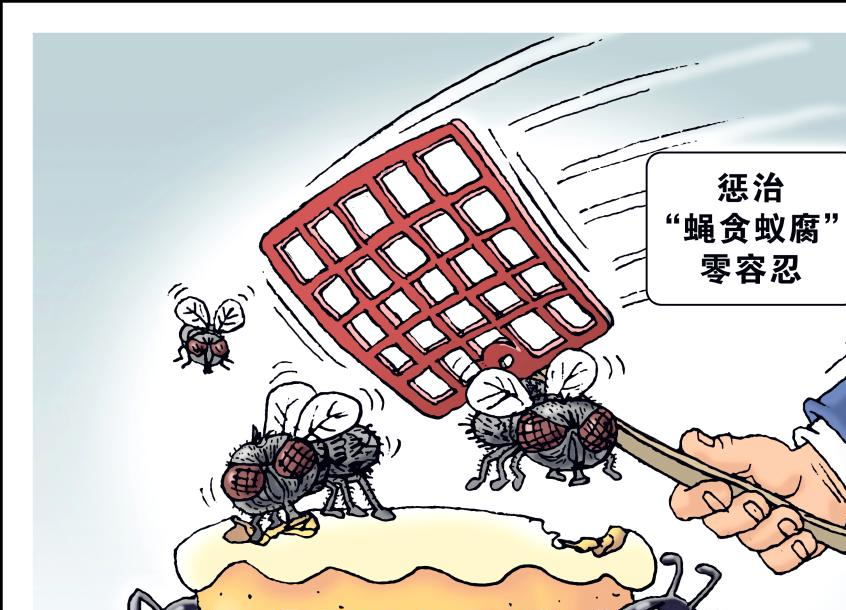

2024年度盘点丨2024年中国正风反腐“成绩单”

新华社北京12月25日电 题:2024年中国正风反腐“成绩单” 新华社“新华视点”记者孙少龙、李雄鹰、白佳丽 前三季度,全国纪检监察机关立案64.2万件,其中立案省部级干部58人;今年以来查处群众身边不正之风和腐败问题近60万个;前11个月,全国查处形式主义、官僚主义问题近9.2万起…… 反腐败高压态势不减,全面从严治党不断向基层延伸,整治形式主义、官僚主义持续加力……2024年正

2024-12-26

-

损害党政机关和军队形象!13.2万瓶“特供酒”被销毁

据人民日报消息,12月24日,市场监管总局组织开展“特供酒”清源打链专项行动罚没物资全国统一销毁活动。主会场设在贵州省黔南布依族苗族自治州,10个省(区、市)相关城市设分会场,主、分会场视频连线同步销毁。

2024-12-25

-

平均每天侵吞国有资金近200万 涉案超30亿的“巨贪”李建平被执行死刑

12月17日,据央视新闻客户端消息,经最高人民法院核准,当天上午,内蒙古自治区兴安盟中级人民法院依法对李建平执行了死刑。

2024-12-18

-

罕见!云南发现1例“恐龙血”

近日,保山市中心血站检验科在常规献血者血型筛查中发现1例O细胞凝集的献血者

2024-12-16